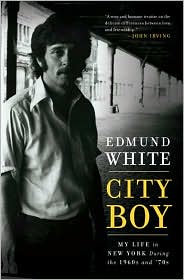

Edmund White: City Boy

July 4, 2010 on 11:55 am | In 书斋札记 | No Comments永远的文学青年

埃德蒙·怀特在美国中西部出生长大,1962年,从密歇根大学中文系毕业的他,为追求一个所爱的男孩,放弃到哈佛攻读博士的机会,毅然去了纽约,也从此失去了家里对他的经济支援。同志身份造成的自我认同上的迷失,文学理想与生计压力之间不可调和的矛盾,是理解《城市男孩》中那个怀特的两条重要线索。

在60年代,同性恋是很大的社会禁忌,即使不被认为是一种罪孽,也会被视作某种精神疾病。年轻的怀特,即使出了柜,却仍定期接受心理治疗,这在今天是无法想像的。用怀特自己的话说,“在60年代后期,我是个活生生的自我矛盾体。我依旧是一个自我憎恨的男同性恋,去一个直的精神治疗师那里,期望得到治愈,可以结婚。”出于治疗目的,他甚至交过几个女朋友。

怀特渴望成为一名严肃文学作家,渴望在纽约文坛扬名,“尽管我亲眼目睹它并不会带来什么快乐”。除了偶尔给报纸杂志撰稿外,他私下写了许多未被采用、未被出版的剧本和小说。怀特认为,在某种程度上,是同志身份,促使他走上这条坚定的写作道路。“如果我是直的,我可能会完全变成另外一个人。我可能不会带着一种强烈渴望坦白自己、理解自己、证明自己的冲动而投身写作。”

然而,要在文人名家云集的纽约出人头地谈何容易。怀特的第一部小说手稿《忘记艾莱娜》(Forgetting Elena)屡屡遭拒,最后还是由当时在文坛具有很高声望的诗人理查德·霍华德(Richard Howard)出面,才让本已拒绝了怀特的兰登书屋同意出版这份书稿。但问世后,这部小说处女作只卖出了600本,“没有游行乐队出现在我窗外。”怀特对自己的写作依旧怀着惴惴不安的焦虑。“我怕再度销声匿迹,怕不能再有作品出版。没有人会真心喜欢写一个永远不会发表的东西──或者说即使有的话,那种自我满足或谦逊,也是我无法理解的。”

怀特没有一鸣惊人,即使到80年代初他离开纽约去巴黎之前,他都没有彻底走出拮据的生活状态。每当写到自己为了生计、不得不忍受朝九晚五的枯燥工作时,读者能亲切的从字里行间感受到一个文学青年郁郁不得志的苦闷。回首七十年代,怀特总结那是他“文学事业的挣扎期”。

在《城市男孩》中,怀特花了不少篇幅叙述自己与纽约文化艺术圈里众多名人的来往和友谊。纳博科夫、卡波特、威廉·巴勒斯(William Burroughs)、贾思坡·约翰斯(Jasper Johns)、苏珊·桑塔格、米歇尔·福柯(Michel Foucault)……有的是工作上的采访对象,有的是他的好友,有的和他上过床,其中不乏辛辣的逸事八卦,不过这些响当当的名字,也为怀特这本回忆录招来借名人自抬身价的非议。

初到纽约、默默无名的怀特,像每个文学青年一样,怀着仰慕与敬畏,迫切想跻身纽约的精英文化圈。“我不断梦想自己遇见苏珊·桑塔格(Susan Sontag)和保罗·古德曼(Paul Goodman)。我不知道自己为什么会格外注意这两人──可能是因为他们常常被《乡村之声》(Village Voice)、《党派评论》(Partisan Review)、甚至是《时代》周刊提起。”可怀特也坦承,自己从来没读过保罗·古德曼那本被奉为60年代圣经的著作《荒谬地成长》(Growing Up Absurd),“我连他的作品都没读过,怎么会崇拜这个人?”今天的怀特对四十多年前的自己发出疑问。

不过四十年后,当古稀之年的怀特在回忆和评述这些前辈名家时,笔下却一点也不留情。他尖刻的讽刺贾思坡·约翰斯、苏珊·桑塔格、罗伯特·威尔森(Robert Wilson)几位至死不肯出柜的艺术家是“蓝筹股”,“我们这些公开同志身份的艺术家,必须忍受周遭的轻视与傲慢的评语……而蓝筹股们在风平浪静中扬帆前进……显然,不出柜是个上策。虽然他们去世后,最终被踢爆同志身份,但那反而增加了他们身后的知名度……他们活着时,不用担惊受怕,永远不会被边缘化。噢,简直一帆风顺,我觉得。他们真是懂得怎么规划自己的事业。”

作为当事人,年轻的怀特见证了数个重要的历史时刻。他的回忆文字,为历史增加了一笔独特的个体记录。1969年6月28日,怀特在石墙酒吧亲身参加了那场具有划时代意义的同性恋反抗运动。“我走过一个朋友身旁,加入其中,但反抗当局的行为令我忐忑不安。我觉得我们不应该制造事端。这会损害我们的形象。”这番心情写照,真实而微妙地反映出怀特本人对一切和政治有关之事的冷漠态度。

石墙骚乱揭开了同性恋作为一个少数族群、争取自身权益的序幕,同志文化也随之兴起发展。从大力支持“同志文学”(gay literature)这一新概念,到眼见“同志文学”变味成一种商业噱头,怀特在书中对自己曾经的热血主张进行反思,并承认,“的确,作为一场(文学)运动,它将我们孤立了起来──起初对我们有利,但最终伤害了我们。起先,它吸引了评论界和编辑对我们作品的注意,可最终(当我们的书卖不出去以后)把我们禁锢在一个狭小有限的空间里。”

此外,怀特也以他大胆不讳的作风,回忆了七十年代疯狂的同志解放运动,详述了同志间从偷偷摸摸到公开猎艳寻欢的纵欲生活,以及纽约千奇百怪、触目惊心的性场所,充斥着酒精、香烟、毒品、迷幻药和精液的味道,“每个人无时无刻不在抽烟,于是,当你和谁进行法式接吻时,好像是一个烟灰缸在摩擦另一个烟灰缸。”生动幽默的文笔,令人莞尔。

《城市男孩》不仅是一本个人回忆录,也为六七十年代的纽约描绘了一幅生动细致的都市风俗画。在怀特笔下,当时的纽约,破败、肮脏、危险,同性恋夜间外出时要挂着口哨,为了遇袭时能吹哨向同伴求助。当时的纽约,被怀特比喻成一个废品回收站,垃圾艺术与高雅文化杂陈。当时的纽约,是个争名逐利的地方,每个人都在为出名汲汲营营。当时的纽约,势利、自命不凡,不屑与好莱坞合流,敌视加州文化。但怀特也指出,虽然70年代的纽约是如此惨不忍睹,让人痛心,但犹可安慰的是,“至少在艺术家与知识分子当中,对清贫仍保持着一份传统的敬意”。

而进入80年代后,纽约一改昔日的破落面貌,变得光鲜亮丽起来。“出版社一家接一家被大集团收购,图书超市逼走街角的独立书店,多媒体影院蚕食小型艺术剧院,……大批大批金融业人士涌入城市,挤走年老贫困的少数族裔,和过着波希米亚生活的艺术家,”这里面或许也包括怀特。1983年夏天,他离开纽约,到巴黎去过另一种流浪写作的生活。

(《书城》2010年7月号)

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Powered by WordPress with theme based on Pool theme design by Borja Fernandez.

Entries and comments feeds.

Valid XHTML and CSS. ^Top^