Bowers Museum

November 26, 2011 on 11:38 pm | In 到处乱走 | 1 Comment洛杉矶南面的Bowers Museum,颇为典型的美国中产阶级“附庸风雅”的博物馆,由地产开发商Charles Bowers捐赠土地而兴建,故以其名字命名。建筑风格很像西班牙殖民者在北美造的教堂,白色的外墙,漆木天花板,古朴素雅。周围绿草葱郁,绽放的玫瑰散发淡淡花香,一天见到两拨Hispanic新人在附近拍照。

Bowers Museum和洛杉矶另几家博物馆都有受到购买非法文物的非议。洛杉矶时报两位记者Jason Felch和Ralph Frammolino今年出了一本书《Chasing Aphrodite: the hunt for looted antiquities at the world’s richest museum》,写的便是知名博物馆Getty Museum数十年卷入非法文物交易的丑闻。

Bowers Museum从十月到明年三月的秦汉唐兵马俑展,展品不多,但都很有代表性,陈列布置也非常到位用心。

秦代真人大小的兵马俑:

汉代不似秦代那么铺张奢侈,兵马俑的大小只有真人的三分之一:

汉代的女骑兵俑,看来汉代就有了花木兰,虽然不一定是代父从军:

关于这件陶俑是男是女存在争议,因为中国古代的陶俑不像古希腊罗马的雕塑,通过丰满的胸部或其他身体特征来区别性别,通常区分这些陶俑的一个标志是发式,看这名骑兵脑后的盘发,似乎是女的可能性较多。

汉代的坟墓里多了和农业畜牧有关的陪葬品,猪马牛羊狗俱全,不仅造型逼真,还有生动的细节,如这件母猪陶俑,鼓胀下垂的腹部显示这是头怀孕的母猪:

唐代,有了唐三彩,制出的陶俑,精美程度显然比秦汉高出一大截:

金光闪闪,这是唐僧的禅杖和化缘的钵吗?

钵缘刻有清晰的汉字,可清晰辨认:

博物馆店内所卖的麻将,用朋友的说法,终于输出价值观了:

附:在展览中遇到两件趣事,有参观者看了诸多有关武则天的器物后问一位(似是)工作人员,武则天是empress,她的丈夫是不是emperor呢?馆员坦言她也不知,双方讨论猜测了一番,最后搬出伊莉莎白女王的例子来类比。多管闲事的我忍不住告诉她们答案,她们想了想,觉得比较类似贝隆夫人。

后她们又对和尚化缘用的金碗表示困惑,按说那是作乞讨之用,怎会如此珍贵?有了唐三藏的故事,这就不难理解了,不是吗?

洛杉矶独立书店一:Book Soup

March 5, 2011 on 8:55 pm | In 到处乱走 | No Comments位于好莱坞日落大道(Sunset Blvd)上的 Book Soup 书店:

限量版+作者签名的 Just Kids, by Patti Smith,售价250美元

LA County Museum of Art

January 9, 2011 on 11:05 pm | In 到处乱走 | No CommentsLA County Museum of Art的会员卡办了近一年,今天终于第一次用。博物馆座落于洛杉矶城中心,建筑风格具有强烈分明的现代感,简洁、标新立异。周围与其他博物馆毗邻,加上绿地小河,十足像是城里的公园。有带小孩全家出动的,有遛狗的,有挎着大相机的游客,不小心还撞上免费的咖啡茶点与巧克力。突然间,参观博物馆变成了一桩很休闲惬意的活动。

旧金山以北

December 13, 2010 on 9:19 pm | In 到处乱走 | 1 Comment感恩节,开车回湾区探友,中间有一整天去了旧金山北面的Sausalito小镇与Point Reyes,一路风雨阴晴,十足是孩儿脸,放晴时碧空如洗,风雨大作时水雾弥漫,屡屡让人对前一抹阳光的真假产生怀疑,以为是不小心走进了梦里。途中经过数座19世纪留下的牧场,依旧绿草如茵,几头黑白相间的奶牛,悠然徜徉其中,或埋头吃草,或打坐休憩,别有一番幽静的田园气息。

Sausalito,依山傍海,一座充满艺术气息的小镇,与旧金山隔海相望。镇上有不少画廊,可想一定也住着不少艺术家。经过街角的星巴克,看到一位在画漫画的老先生,一支笔,一本素描本,一个人,专注而孤独。

Point Reyes与一号公路旁众多的海岸一样,席天卷地的大风,仿佛能将一切打散。顶风走下三百多阶台阶,来到屹立于礁石上的灯塔,塔身已有斑斑锈迹,反添巍然的气势。每隔几分钟会听到嗡嗡的汽笛声,低沉雄浑。本还打算去旧金山 Valencia街上的几家书店,结果时间不够只得作罢。

Sausalito的“水上人家”,英语称Floating Houses

Point Reyes的海与灯塔

2010年夏·黄石

December 8, 2010 on 10:59 pm | In 到处乱走 | 6 CommentsKindle 里有一项把读过的书存档(archive)的功能。记忆永远不是一个可靠的档案库,把走过的地方、做过的事变成文字,也算是对生活的一种存档。

从黄石回来已近半年,至今只字未记,是太忙,是偷懒,最主要还是想不好应该怎么记。华丽雕琢的游记,还是粗略乏味的流水账,似乎都没这样的书写心情,这纯粹是一趟在书斋关了半年、然后信马由缰去大自然放风的闲散之行,一路行车,驻足观景,简单得两句话就可以概括,又觉这样未免太马虎,思来忖去,想到也许可以写点指南。

关于住宿:

黄石公园地貌多样丰富,景点分散,车行的道路为一个8字形,住宿方面,首先,基本需要每天挪窝,如果只住在一处,每天进进出出,会有部分时间耗在重复的道路上。地点,园内最佳,园外,距离公园西门和北门不远分别有小镇West Yellowstone和Gardiner,有很多可投宿的旅馆,缺点是碰上旅游旺季,每天进出公园的车流熙攘,容易堵车。至于价格,就夏天来看,似乎相差不大,或者说,园内没有贵到离谱,园外也看不出太多优惠。

夏天是黄石旅游的旺季,听过公园内旅馆紧张到要提前一年预定的说法,以前觉得夸张不可信,直到这次成行前几个月开始在网上搜索旅馆信息,发现传言果然不虚。预订黄石园内住宿有一个专门的网站:http://www.yellowstonenationalparklodges.com。无论输入什么日期,园内无论cabin还是hotel,都是客满。失望之余本做好落脚West Yellowstone的准备,却从别人的游记中得到一个tip,原来,这些Lodges虽然一时查询的结果是客满,但预定出去的房间后来被cancel的也很多,只是cancel后马上又会有人预定上,所以如果有耐心和时间,隔三差五或每天去预定的网站刷一刷,说不定就能刷到某个Lodge刚好有被cancel的空房。另一个tip是,搜索时,所填的入住天数不要超过一天。

于是,在大致确定了行程的具体日期后,开始到网上碰运气。黄石院内的住宿分几种,最大的区别在于,一种房内带独立洗手间,一种不带、需要用公用的卫生间或洗澡间。我们只瞅准带 private bathroom的,最后运气不错,分别在Old Faithful Inn、Canyon Lodge 和 Grant Village 订了三晚住宿。

关于行程和路线:

黄石南面还有一个国家公园 Grand Teton,以风景秀美著称,Tetons 这个名字据说是法国人取的,意为nipples,指园内三座山头长得形似nipples,法国人真是迷恋女人。Grand Teton 是其中的一座山头。

Grand Teton 南面有个 Jackson Hole Airport,这应是距黄石最近的机场,但图机票便宜和为省却转机的麻烦,我们选择了飞到盐湖城,从盐湖城到黄石大概五个小时车程。由于预订黄石住宿的特殊过程,所以在确定了园内住宿之后,才开始计划每天的行程,中间又另外加定了两处住宿,分别在小镇Jackson和Gardiner,最后确定了如下路线:

Day 1:洛杉矶飞盐湖城,从盐湖城开车到 Grand Teton 南面的小镇 Jackson;

(车驶入怀俄明,虽然蓝天白云格外澄澈,心中浮现的却是Anne Proulx 笔下粗砺辛酸的西部故事,莫名添了一份灰色的哀愁。)

Day 2:游 Grand Teton,进入黄石,宿Old Faithful(位于8字西南角);

Day 3:从南向北,游览黄石8字形东面整一段,宿北门外 Gardiner;

Day 4:从北门,经8字最北一段,出黄石,游熊牙公路(Highway 212,被誉为全美风景最美的公路之一,群山连绵,积雪皑皑,蔚为壮观),到 Red Lodge(山里的小镇,随便找了一家cafe果腹,谁料汤和沙拉都意外可口,很有homemade的滋味)折返,回黄石,游8字西面的上(北)半段,宿 Canyon Lodge(位于8字的东结点);

Day 5:游黄石里的Grand Canyon及8字西段的下(南)半段,宿 Grand Village(位于8字东南角);

Day 6:经8字的南半圈,从西门出黄石,经West Yellowstone,返回盐湖城。

过年,走的地方,看的书

February 18, 2010 on 10:35 pm | In 到处乱走 | No Comments除夕、春节、情人节、总统日、长周末,节日扎堆。

周六上完最后一次法语课,奔去Ikea,添置些许家当。脖子和肩膀又一次在逢年过节时和我过不去。

去中国超市备粮,店里出奇冷清,大家都回家过年了。

第二天要出门,所以年夜饭只煮了一锅排骨汤,解决完冰箱里的leftover。

放假两天,去南边的San Diego游荡。虽然已经去过两次,第一次是计划外,与朋友逛了La Jolla,当时初到美国,对镇上琳琅满目local小店,格外充满新鲜与好奇,印象美得不得了;第二次光顾玩,去海洋世界和野生动物园,基本上,白天进园,出来时已是日落黄昏,城市本身留在心里的仍然只是一个名字而已。不甘心,决定再补一次。

一路南下,先经过San Diego Old Town,这里是加州的诞生地,原本简陋粗朴的村落,如今游人熙攘,好不热闹。还有最早Wells Fargo Express的马车。对Wells Fargo的历史,直到去年翻译Divisadero时才略有了解,其前身是家今日所谓的快递公司,或者说,早期的银行和快(邮)递公司其实是合为一体的。

在老城的Cousin’s Candy Shop买了咸水太妃糖。

中午在老城找了家墨西哥餐馆,喝了清甜微苦的Margarita,用 Tequila(龙舌兰酒)调制而成,这种著名的墨西哥烈酒在小说《南方女王》多次出现,印象特别深刻。

沿着车流不息的Harbor Drive缓缓南行,上桥,驶向与San Diego隔海相望的小岛Coronado。岛上有座历史悠久的旅店Hotel de Coronado,听说是温莎公爵与辛普森夫人首次相遇的地方。也听说岛上豪宅林立,随便一栋小屋,动辄就是千万。可吸引的我除了沙滩海景,还有一家离海滨不远的书店Bay Books,这是San Diego County最大的一家独立书店。不知道是不是偏见,总觉得连锁书店装扮得再好客,总不如独立书店有温暖的书香气息。买了一张在B&N没找到的简明法语语法卡片。

在日落后残余的天光中离开Coronado,回到城区。没有去凑情人节浪漫晚餐的热闹,而是去了Todai大啖海鲜。吃完太撑,遂去 Balboa Park 散步。

住的旅馆离港口不远。第二天早上吃完早饭,步行到港口,本只想随意小逛一下,结果路过USS Midday Museum时,还是买票进去了。对我而言,纯粹是抱着看西洋镜的心情参观航母。果然,穿过迷宫般的船舱,走上甲板后,对身后城市skyline的兴趣远大于甲板上排列的飞机。

走下航母,已近正午,匆匆赶回旅馆退房。原本Balboa Park与San Diego Zoo的计划,眼看只能二选一,最后选了动物园。

去动物园,最大的愿望是看熊猫。这是第二次在美国看熊猫(上一次在亚特兰大)。美国人很喜欢熊猫,馆前排了长龙,大家颇守规矩,进园后保持安静,只有讲解员一人的声音。解说词里几次提到,这些熊猫虽身在美国,但他们和他们在美国出生的小熊猫仍都属于Chinese Government。原来如此。

出动物园又是薄暮时分,华灯初上,Balboa Park里的众博物馆早已打烊,趁着最后一点夕阳余晖,按了几张照片,然后返程。

关于读书:

年前读完了英国女作家 Samantha Harvey的小说 The Wilderness。这本书有入围2009年的橙橘奖shortlist,但那届的获奖作可是Marilynne Robinson的Home,年轻的Harvey在组织故事的功力上自然不及Robinson那么娴熟老练,但 The Wilderness一书本身,具有很多亮点,给人不小的惊艳。1975年出生在英格兰Kent的Samantha Harvey,拥有哲学和写作两个硕士学位。The Wilderness 的主题是Alzheimer,通俗说的老年痴呆症。Alzheimer这个题材在当代小说并不鲜见,但诚如有一篇书评指出的, The Wilderness 的出众之处在于,它不是以旁观者的角度,而是从患了Alzheimer的主人公的内心出发,领读者走进记忆的混沌,非常独特。

年前读完了英国女作家 Samantha Harvey的小说 The Wilderness。这本书有入围2009年的橙橘奖shortlist,但那届的获奖作可是Marilynne Robinson的Home,年轻的Harvey在组织故事的功力上自然不及Robinson那么娴熟老练,但 The Wilderness一书本身,具有很多亮点,给人不小的惊艳。1975年出生在英格兰Kent的Samantha Harvey,拥有哲学和写作两个硕士学位。The Wilderness 的主题是Alzheimer,通俗说的老年痴呆症。Alzheimer这个题材在当代小说并不鲜见,但诚如有一篇书评指出的, The Wilderness 的出众之处在于,它不是以旁观者的角度,而是从患了Alzheimer的主人公的内心出发,领读者走进记忆的混沌,非常独特。

故事开篇,一架直升机盘旋在旷野上空,机上的老者指着地上一栋建筑,告诉飞行员,这是他设计建造的监狱,他的儿子现在在里面服刑。这个开头棒极了,但接下来,前半部分情节略嫌散乱,唯当记忆像一副拼图,随着拾捡起来的一块块碎片渐渐拼出图案,才开始精彩,渐入高潮,因此,对读者而言,这是本需要耐心的慢热型小说。

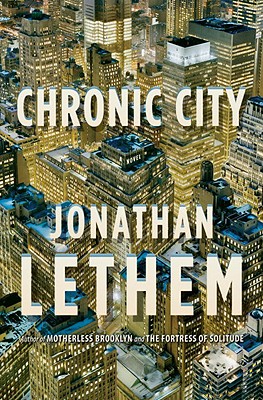

年后读完的第一本书是纽约作者Jonathan Lethem 的 Chronic City,入选去年纽约时报十大好书,也是本奇书。曼哈顿城里闯入一头老虎,曼哈顿城里飘起巧克力浓香,像来了Willy Wonka。主人公包括纽约的文化人、名流、政客,光怪陆离。可惜因为借阅期限到期,最后三分之一读得非常匆忙,没有好好感受Lethem天马行空的语言威力。

北京印象

January 18, 2010 on 2:52 pm | In 到处乱走 | 1 Comment大学毕业后没再去过北京,时隔七年,重返旧地,无暇欣赏翻天巨变,除了出去吃饭,大多数时间关在旅馆校稿子。最深的感触莫过城市规模越来越大,行人如蚂蚁过街,活得越来越渺小。

12.23

国航的航班停在北京机场新建的T3楼,没见到传说中的室内亭台楼阁,但仍能分明感受到十足的气势,透过巨大的斜窗,可以直接遥望停机坪,景观一流。从机场先搭机场大巴,到上地,然后再打车去中关村的旅馆,遭遇爱尔兰作家托宾在上海时说的玩笑话,“全世界的城市里,最不认路的就是出租车司机。伦敦的出租车也这样!”,类似的经历在后面几天还有发生,甚至还被一位不厚道的司机扔在一个与地址毫不相干的陌生地。

中关村早已面目全非,旅馆附近就有地铁站,出门很方便。路上车堵得还像蜗牛。晚上去新中关商场里的一个上海餐厅吃饭,望见路对面的海淀剧院,想不起是以前就有还是新建的,一切都很恍惚。

12.24

中午和大学时的同学兼室友约在西直门见面,在地铁站旁又一座拔地而起的新商城里吃火锅,店里的服务周到得让人受宠若惊。

晚上去五道口,目睹和体验了下班高峰时地铁人挤人的壮阔场面。吃完饭,走出烧烤店,大风狂作,听说第二天要降温。顶着深夜寒风回到旅馆,才想起是平安夜,尽管满城的圣诞树,热闹璀璨得不亚于纽约,但由背后的历史或文化底蕴造就的节日气氛,哪是几颗金灿灿的彩球、或几曲欢快的圣诞音乐就可替代?

12.25

中午与人有约,获赠若干可爱的图书,感激+欢喜。下午老老实实回旅馆干活。晚上没有闹哄哄的饭局,终于可以和A同学单独小酌。

陪A同学去匆匆拜访了一位北大的老师,注意到,教授家中的电视机积满了灰。

12.26

回杭的航班是晚上。中午退房,寄存好行李,出门游荡。中午去朋友推荐的晋阳饭庄,去的是总店,挨着纪晓岚故居,吃完饭,凭收据能进去免费参观。巴掌大的地方,记载中三进的院落,只走了一进,就没路了。想买一本《阅微草堂笔记》作纪念,只有一个花里胡哨的插图版,极俗,没买。

慕名想去看看三里屯的老书虫,没想到问路问到绝望,每个人脸上贴着漠然的表情,好像都是陌生的游客,都是这个城市的异乡人。幸有A同学耐心陪我瞎撞,费了好大劲总算找到,没空跑一场。一幢独立二层小楼,掩映在树后,有几分别致。用咖啡点心点缀书籍,实不新奇,但有不少英文原版书,让人驻足。收银台旁,一位金发碧眼的男子,手持一本英语书,在向一位中国人讲解着什么,似颇投入。

上海48小时

January 4, 2010 on 7:32 am | In 到处乱走 | 2 Comments虽然每次回国都会去上海,但路线永远是上海南站─梅陇镇广场─上海南站,这次终于有机会在上海城中踩马路,和以前一个人在纽约街头一样,突然对拉杆箱的滚轮与人行道上的石砖擦出的咔嗒咔嗒声产生迷恋。像个闯入者,用猎奇的眼光观看这座城市,有时恍惚,有时新鲜。

去了两趟上海美术馆,第一趟到那里时,美术馆已经关门,于是去附近的福州路逛书店,上海书城外观气派,里面仍是新华书店的格局,人气很足,可很多书直接堆在地上,显得乱糟糟。纽约几乎每个街角都会看见的星巴克,在这亦有一隅之地。不知从何时起,书店与咖啡店成了连体婴儿,阅读被打造成一种混杂了茶香与咖啡芬芳的休闲活动,或许的确如此,但我更喜欢孤独的阅读,心无旁骛,只有一盏孤灯。

不死心,第二天与朋友吃完午饭,从浦东又赶去上海美术馆,很幸运,这天是免费开放,可惜偌大的展馆,只有一个展览,百年上海影像展,简单说,就是旧上海的老照片,分成民国和1949年后两个时期。展品不太多,看得意犹未尽,陈列布置上似乎不够用心,玻璃柜里的展品,有部分竟被灯光造成的阴影遮住。听身旁两位上了年纪的老太太,用上海话边看照片边忆久,仿佛自己也穿越了时光隧道,与照片的距离又近了几分。

在展馆的书店买了一套皮影书签。

接下来去M50。知道M50,乃是因为上次Toibin到上海,听陪同他的编辑说起这个地方,于是勾起兴趣。走出美术馆,打车,告诉司机去上海火车站旁边的莫干山路,司机当即问,是去那儿的艺术工场吧,然后和我说起M50原本是个面粉厂,紧邻苏州河,运输方便等等,如今改造成了艺术画廊、艺术工作室。司机对这一改造似乎不以为然,小声嘟囔了一句,那儿其实没啥可看的,就面对面两幢楼……只好以讪讪一笑作回应。

不知为何,觉得苏州河是个很浪漫的名字,也会想起娄烨的同名电影。莫干山路很静,灰蒙蒙的天,灰蒙蒙的楼,路边围墙上的街头涂鸦色彩浓烈。M50里面画廊工作室林立,同时又在施工,恍若走进迷宫,走马观花,看到的油画,多有很重的受西方现当代油画影响的印迹,倒是有些抽象画颇有意境,还有些都市摄影作品亦不错,今日的中国,有太多的画面值得记录、玩味,每一幅都是历史重要的一刻。

经济实力有限,还是没有能力收藏艺术品,最后在M50对面的一家画廊买了一本黄苗子版画的复制品──台历。

感恩节在波多黎各

December 9, 2009 on 11:21 pm | In 到处乱走 | 2 Comments记忆的凿刀敌不过时间的磨蚀,为了让日后的回忆有内容,虽然没有功夫构思游记,还是要记点流水帐,权当自言自语。

加州的冬天虽不太冷,但还是寒意阵阵,每次都想找个温暖的地方晒太阳。2009年感恩节选的是三千英里之外的波多黎各。

Nov.25

感恩节前一天,搭乘半夜11点的红眼航班,从洛杉矶飞往波多黎各的首府 San Juan。

Nov.26

近 6个小时的飞行,加上4个小时的时差,于当地时间早晨9点抵达San Juan机场。去Budget取车,订的最经济款的economy车,给了一辆toyota yaris,从车窗到门,全是手动,开始有点不习惯,下车常常忘记锁门。订的旅馆是La Concha, A Renaissance Resort,网站上写的check-in时间是下午四点,打电话去总台询问,告知,如果预定的房间类型有空房,可以提前check-in。于是,从机场直奔酒店。

给的房间在十楼,正面大海,从落地玻璃窗望出来,楼下就是酒店的沙滩。晚上关掉空调,窗户留一条小缝,聆听此起彼伏的潮声入睡,宛若枕着海浪,像梦一样美妙。(事实上,当初订完旅馆后在网上的介绍中偶然发现,这家酒店的所有房间都是面海的。)

原本打算这天去San Juan的老城区和附近的古炮台,开车来到Old San Juan,街道似乎冷冷清清,心里开始打鼓。用iphone上网查信息,果然,感恩节,炮台关门。找了家停车场对面的饭馆喂五脏庙,非常没创意的点了汉堡和鸡翅。吃完,在安静的Old San Juan逛了逛,乌云聚拢,热带的阵雨说下就下,幸好带了伞,赶回停车场,去超市买了些矿泉水,然后回酒店。

回到酒店,雨已停,不甘心把大好的下午时光浪费在房间,于是拿了beach towel,去楼下沙滩找了两个空位,美曰晒太阳,其实云仍然很厚,不过海风是暖的,吹着吹着,昏昏沉沉,半睡半醒,消磨了一个小时。

晚上出去觅食,到酒店门外的一条街转了转,比白天热闹了几分,莫非游客们都是夜行动物?看到一棵分外粗大、盘根错节的玉兰树,走了几个街区,没发现中意的餐馆,折回,决定去酒店楼下的法国餐厅Perla。餐厅的建筑造型独特,犹如一枚贝壳,是La Concha 的一个地标。当初选中这家酒店,正是被碧海蓝天间这雪白剔透、曲线玲珑的“贝壳”建筑吸引,并且幸运的在最后时分,以五折的价格订下房间(stay four nights to get two free nights)。点了Ahi Tuna冷盘、龙虾汤和鸭肉,菜做得很精致,味道也不错,但甜点让人失望。

饭后散步消食,到酒店旁一个类似街心公园的草坪周围走了走,一夜飞行的倦意再度袭来,回酒店,正式睡觉。

Nov.27

早晨按昨日计划,去古炮台和San Juan老城区。两座古炮台位于海边,中间有城墙相连,单是那些斑驳凝重的石墙,就比历史课本再多细述的字句,更加鲜活清晰的记下殖民主义的色彩。炮台周围,绿草茵茵,空旷的草坪上空,风筝翩翩,好不惬意。

中午根据旅游杂志上的介绍,按图索骥,在Old San Juan找到一家餐馆,点了两份比较local特色的食物。烤虾,简单但很入味,烧牛肉,两大块,中间还有香肠,份量十足。San Juan的老城区百逛不厌,红、绿、黄、蓝、粉、白、紫,每栋小房子都有一个自己的颜色,有人说,Old San Juan is all about colors。还有窄窄的石板路,纵然一边停满了车,却不失宁静安详的古韵,刹那间,像是走进了阿尔莫多瓦电影中西班牙的乡间。不得不感慨,Old San Juan保存得很好,民居、商店、餐馆,互不相扰,纵然天天有纷至沓来的游客,却不失自然朴素的生活气息,相形之下,想起杭州不伦不类的河坊步行街,每去一次,便觉丑多一分。

定了当天晚上的Biobay Tour,于是下午出发,向波多黎各岛西面的Fajardo驶去。中途,拐入El Yunyue雨林公园,时间匆忙,一路开到通向瀑布的trailer入口,忘了穿sneaker,只好趿着夹脚拖鞋走湿漉漉的trailer。到了瀑布下,已近日落时分,瀑布的水有点凉,但在里面下饺子的人还不少,兴致甚浓。除了忘记穿sneaker,也忘了带beach towel,只好在瀑布池水的浅处,“洗了洗脚”,然后折回。

回到车里,往西面的港口小镇Fajardo赶去。先找到Tour的集合点,然后在附近的一个海边渔家餐馆解决晚饭。匆忙得简直食不知味,单记得餐前加了朗姆酒的Pina Colada,浓浓的椰香搭配爽甜的菠萝汁,此后几天,几乎每进餐馆,都必点一杯,加朗姆酒或不加(virgin),最后一天,还深夜到酒店大堂的pub 去喝。

Biobay Tour 是出海去看一种受到搅动、会发出荧光的浮游生物,其发光的生物原理与萤火虫一样。导游说,这种浮游生物只在全球五处地方可以看见,波多黎各占了三处,另一处在最初发现的巴哈马,还有一处,忘了是哪里。

从Fajardo某处海滨公园出发,两人一组,前后坐在一艘独木舟(kayak)上,跟随导游,往可以看到荧光浮游生物的lagoon划去,两边是高低丛生的mangrove丛林,最可怕的是蚊子,出发前在手上腿上猛喷防蚊剂,脸和脖子这时便沦为牺牲品,顿成抓耳挠腮的孙猴子。

观察荧光浮游生物最好的时间,是没有月光的夜晚,可惜我们去的这晚,月亮已快接近满月,为了让我们看得清楚,导游准备了大黑油布,让我们钻在下面,用手掬一瓢水,目睹那神奇的点点荧光流淌过手臂,啧啧惊叹。

从Fajardo回到酒店,已是午夜零点。

Nov.28

很懒,睡到10点才醒。去东面的Arecibo天文台,那里有一架世界最大的射电望远镜。不过很惭愧的说,自己纯粹是抱着看西洋镜的心情,去看看这口惊人巨大的“锅”。路上往返两个多小时,经过若干收费站,买路钱交了不少。

回程途中,去San Juan附近一片未被完全开发的沙滩,Pinones Beach。沙滩边有很多local小吃摊,多以油煎烧烤为主,大炉子下烧的是木头,火光熊熊。摊贩不会或只会说一点点英语(波多黎各虽属美国领土,不过官方语言是西班牙语),必须靠比手划脚,点了一个煎鱼饼、一个虾肉煎饼、一串烤鸡翅和一个新鲜椰子,只需8块钱,实在太便宜。

吃完这顿点心,已是日落时分。为了能让肚子腾出点空间留给晚饭,回到酒店,决定去泳池游泳。

晚上去的是San Juan老城区另一家当地特色的餐馆。点了鱼虾combo和烤猪排,还有Mojito,清凉微苦的薄荷叶与甜甜的朗姆酒,配在一起非常爽口,据说这是海明威最爱的一种鸡尾酒。

喝得微醺,吃完饭去旁边的广场散步,熙攘的行人、林立的路边摊、露天表演,晚上的老城好不热闹。回酒店途中,路过港口,看到停泊着的一艘豪华游轮,真是气势雄伟。与某人笑言,等老得走不动了,就去坐游轮。

Nov.29

上午去古炮台旁的大草坪放风筝。风筝是路边摊上买的,塑料纸,很轻,加上海边风势强劲,很容易就飞了上去。600英尺的风筝线几乎用尽,风筝飞得太远,需凝神才能在空中寻到细小的踪影。本想与以前在静园草坪一样,在地上找个桩子,把手上的风筝线头缚绕在上面,任风筝在空中自生自灭,可惜遍寻不获这样的桩子,最后,把手中的线圈给了草坪雕塑旁一户热情的四口之家,像是当地人,一口西班牙语,听不懂英语。

中午仍在老城找了一家小店吃饭,点了波多黎各的传统食物Mofongo,把一种类似香蕉(本名叫plantain)的主食弄碎,做成碗状,中间放了海鲜或肉类,或许是因为自己本就不爱吃香蕉,觉得味道一般,倒是另一份用homemade pesto sauce做的鸡排,可口香嫩,非常喜欢。

老城严重堵车,从古炮台回到酒店,已经下午四点多,去楼下沙滩玩浪。大西洋的海水很暖,很舒服。

傍晚,去超市买了带回家的Alto Grande 咖啡,据说这是世界上仅有的三种符合“cafe super premium”的咖啡之一(另两种是牙买加的Blue Mountain和夏威夷的Kona)。晚上本想去一家号称最古老的餐馆吃西班牙海鲜饭,走到旅游指南书上写的地址,不似有餐馆的样子,询问路边小贩,才知这家餐馆一年前就关门了。于是找了另一家西班牙餐馆,点的还是海鲜饭,和朗姆酒调的一种粉红鸡尾酒。坐在露天,借月光和餐桌上微弱的烛火,写明信片。

走回停车场的路上,经过邮局,把一叠明信片丢进邮筒。

Nov.30

起床,收拾行李,退房。在机场的麦当劳吃早饭,搭十点的飞机,经休斯顿,回洛杉矶,尽管有追回的四个小时,回到家已是夜色沉沉。

一部电影,一座城

September 14, 2009 on 12:38 am | In 到处乱走 | No Comments(年初离开湾区时写的一篇有关旧金山和电影的文章)

1957年,58岁的希区柯克在旧金山拍摄了电影《迷魂记》(Vertigo),虽然公映初期,反响平平,但随着时间的淬炼,这部影片被公认为电影史上的悬疑经典之一,位列各种“历史上最伟大的影片”排行榜。

希区柯克喜欢挑一个景点,编一个故事,然后拍成电影。比如自由女神像与《海角擒凶》(Saboteur)、总统山和《西北偏北》(North by Northwest)。当他第一次来到旧金山时,他对助手说,“这是个发生凶案的好地方。”就这样,诞生了《迷魂记》。影片展示了旧金山许多地标性的建筑和景点,虽然距离今天已过去半个世纪,但大部分地方仍保持着当日电影里的原貌。如果说中国的山水因为帝王将相、文人墨客有了历史的质感与厚度,那么在美国,电影文化将城市与梦幻的影像相联,何尝不是“美国梦”的另一种诠释?

俯瞰城市全景的Twin Peak

第一站:Mission Dolores 多罗雷天主堂

1776年6月27日,距离美国独立宣言发布前七天,西班牙军队进入旧金山,在这里建造了第一座教堂,Mission Dolores 。这也是西班牙军队殖民加州过程中建造的第六座天主堂。 Dolores一名取自附近的一条溪流,意为“悲伤的河流”。

教堂建筑于1791年完工,是加州迄今最古老、保存最完整的一座教堂。它座落在旧金山市中心,经历二百多年风雨,见证了加州淘金潮和1906年的旧金山大地震。教堂外观白色,建筑内部饰以漆木天花板,朴拙的圣餐台,反映出浓厚的印地安原住民风格,素雅中透着古朴的庄重。教堂一角,有尊圣方济(St.Francis)雕像。传说,从雕像眼中曾神迹般的流出泪血,每周一次,血泪由资深的神职人员收集起来,藏于院中。

教堂旁,一条幽静的小路通往后院,里面种植了各种印第安人的植物,有灌木和花草。五千名原住民和当年旧金山的拓荒先民、士兵及知名政治家,被安葬在那里,这是旧金山唯一一座仍保留在城市中心的墓园。《迷魂记》里,女主角玛伦妇人(Madeleine Elster )失神的站在一座墓碑前,柔和迷濛的阳光,营造出神秘氛围。

第二站:Legion of Honor 荣誉军殿堂

詹姆斯·史都华(James Stewart)扮演的私家侦探斯考蒂受雇调查玛伦夫人,他跟踪这位金发女子离开墓园,来到荣誉军殿堂。

荣誉军殿堂位于林肯公园内, 从殿堂外极目远眺,浩瀚的太平洋、雄伟的金门桥和繁华的市区,尽收眼底。追溯这座建筑的诞生,或许可以写一篇莫泊桑式的讽刺小说,嘲弄资产阶级的奢侈挥霍和附庸风雅。1915年,一位富商夫人在泛太平洋世界博览会上,对模仿巴黎荣誉军殿堂而建的会场一见钟情,于是鼓动制糖大亨的丈夫在旧金山也如法炮制一座,作为艺术博物馆。

1921年,在法国政府授权下,巴黎荣誉军殿堂的姐妹品──加州荣誉军殿堂,选在海边“路之尽头”的山丘上破土动工。1924年,军殿堂在一战停战纪念日当天,正式向公众开放,以“尊荣死者,服务生者”为目的,并借此致敬和缅怀3600名在第一次世界大战中牺牲在法国战场上的加州士兵。

荣誉军殿堂搜罗了许多欧洲艺术珍品,从出土的陶器石雕到现当代绘画,跨越四千多年,是美国藏品最丰的艺术博物馆之一。庭院中央,伫立着罗丹最广为人知的雕塑作品“沉思者”。它以诗人但丁为原型,原属“地狱之门”的一部分。现如今,约有十余座大型的“沉思者”青铜铸件遍布世界各地,它们虽非出自罗丹本人亲手,但是在他监督下由专业铸造师完成。从烈火熊熊的地狱之门迁到海天一色的大洋彼岸,此时的诗人,会在思考什么?

第三站:Palace of Fine Arts 旧金山艺术宫

上节提到1915年泛太平洋世博会,会展的旧址也出现在影片中,便是斯考蒂与玛伦夫人的替身茱迪一同经过的古罗马式圆形拱顶,现在的旧金山艺术宫。

艺术宫的设计模仿古罗马废墟,圆顶大厅,配上拱门和石柱,气势恢宏。宫前的泻湖,参照欧洲古典建筑,营造出一种距离上的壮观感。可是自世博会闭幕后,这座会场几乎被人遗忘,疏于维护,差点真成了废墟。二战期间,被军方征用,当作军用卡车和吉普车的仓库。五十年代,有人意识到艺术宫的岌岌可危,展开多方拯救行动。经政府拨款和私人募捐,终于筹集到重建经费,于60年代恢复了艺术宫的原貌。

如今,艺术宫前绿草茵茵,飞鸟成群,水鸭在塘中游水嬉戏,与宫殿倒影辉映成趣。隔湖相望,宏伟的大型穹顶,在多部影视作品中充当背景,不仅居民和游人,连镜头,也为这里的美景流连忘返。

第四站:Fort Point 尖兵堡国家历史古迹

暮霭沉沉,精神恍惚的玛伦夫人开车转到旧金山海湾边的碉堡古迹Fort Point,企图跳海自杀。

Fort Point,又称尖兵堡,因其险要关键的地理位置,自18世纪起,一直是重要的军事基地,几经易手。最初被西班牙军队占领,1821年墨西哥从西班牙殖民统治下独立,获得对碉堡的控制权。1850年,加利福尼亚并入美国联邦,尖兵堡由美军接管。进入20世纪,新的防御系统兴建起来,尖兵堡逐渐退出历史舞台,变成一处遗迹。

上世纪三十年代,由于金门大桥的修筑计划,尖兵堡一度面临被拆除的危险,但最后,总工程师修改了大桥最初的蓝图,使碉堡得以保留。他的一席话,相当发人深省。“虽然这座旧堡垒已不具军事价值,但它仍是一座砖石建筑的精美典范……应该作为国家纪念馆好好保存和维护。”

金门大桥的引桥桥拱从三层楼高的碉堡上横越而过,桥梁褐红色的钢筋结构,与碉堡斑驳沧桑的砖墙,搭配出独特的空间感,别具废墟之美。不仅许多电影电视在这里取景拍摄,连电脑游戏里也有它的模拟建筑。

第五站:Lombard Street 花街

玛伦夫人行踪诡谲,斯考蒂跟着她在旧金山城里兜兜转转,最后竟回到自己的公寓。斯考蒂所住的伦巴底街900号,同样的公寓和门牌,如今依然还在,而值得一提的是,在这条街上,与900号仅隔一个街区,有一段世界上最蜿蜒曲折的街道,令人叹为观止。

旧金山傍山而建,城里的道路上下坡十分频繁,开车时常会体验到犹如过山车般的惊心动魄。伦巴底街上这段世上最弯曲的道路,便是为了解决坡度太陡、行车危险的实际需要而产生的。设计者将一条长四百米、坡度27度的直路分割成迂回的八道急弯,并在路面铺设砖块,用来增加摩擦力。可是无心插柳柳成荫,最先提出此设想的人也许没料到,这条街会变成旧金山一道标志性的风景,并得一浪漫的名字──花街。

花街的得名,不仅缘于它的曲折惊险,更归功于车道两侧繁花似锦的精心妆点。爱美的旧金山居民,在自家门口和夹道的花坛里栽种花草树木,使这段街区成为旧金山最漂亮的街道。从初春到暮夏, 月季、牡丹、菊花、绣球…… 缤纷绚烂的鲜花,把街道打扮得像一条五彩锦缎,吸引游客纷至沓来。萧瑟的秋冬虽无法与春夏争艳,但常绿的冬青松柏,为街道增添一份沉静稳重的生机。

花街是单行道,开车只能下行,不能上驶,但花坛两边筑有台阶。游客可以先体验紧踩刹车、拐过八道弯的刺激,再拾阶而上,感受山城里步行的气喘吁吁。伦巴底街由西向东,一直通往渔人码头。站在花街顶端,不但可以眺望山下平静碧蓝的海湾,还能一瞥魔鬼岛(Alcatraz)的全貌。这座岛又称The Rock,曾经是美国防卫最森严的监狱,史上只有一人从冰冷的海水中游到旧金山岸边,越狱成功。现在,魔鬼岛成了供人参观游览的一处历史景点。九十年代,肖·康纳利和尼古拉斯·凯奇主演的动作片《石破天惊》,便是在那儿实地拍摄的。

第六站:Redwoods 北加红杉

斯考蒂为玛伦夫人的美貌所迷,情不自禁地爱上她。两人开车到了金门大桥北端的穆尔红木林( Muir Woods National Monument)。

红杉(Redwood,也称红木)是加州北部最具特色的树木。一亿五千万年前,这种红杉林遍布整个北美大陆,由于伐木业的大肆开采,目前,只剩从俄勒冈州到加州北部沿海的狭长地带,还保留着这种远古树种。红杉被认为是世界上最高的植物,能长到112米高,加州北部的自然公园里,常常可遇树龄在千岁以上的参天红杉。挺拔粗壮的树干,需要十几人才能围抱,必须把头仰到90度,才可望见耸入云霄的尖峭树冠。

穆尔红木林位于金门大桥以北12英里处,属于金门自然保护区的一部分。上世纪初,国会议员肯特(William Kent)不忍见红杉林被无限制破坏,自掏腰包,买下600多英亩林地。可是没过多久,当地一家水厂为建造水坝,计划淹没这片红杉林,并把不愿合作的肯特告上法庭。为了使森林免遭灭顶之灾,肯特毅然决定,把近一半土地无偿捐献给联邦政府。1908年,罗斯福总统宣布把这里改为国家纪念地,并拟以肯特之名来命名,但肯特拒绝,而坚持用“国家公园之父”、自然学家约翰·穆尔(John Muir)的名字以示纪念。几经波折,旧金山最后一片红杉林区终于得以妥善保存下来。

1937年金门大桥落成,极大方便了通往穆尔红木林的交通,游客人数增加了数倍。每年有七八十万游人来林中探幽踏青,使之成为旧金山湾区最热门的风景胜地之一。

不过影像往往具有欺骗性,虽然《迷魂记》里,希区柯克安排斯考蒂和玛伦夫人在穆尔红木林幽会,但实际上,出现在电影里的画面,却是在旧金山以南另一座名为大盆地(Big Basin)的红木公园里拍摄的。那是加州最古老的州立公园,屡次被旅游杂志评为最佳露营地。园内有两棵巨红杉,一棵称作“森林之父”,树龄2000岁,另一棵高达100米,称为“森林之母”。

电影与电影节

在电影制作方面,旧金山虽然无法与好莱坞、纽约这样的电影重镇相提并论,但城市本身深厚的艺术底蕴,使其在电影文化方面自有独树一帜的风格。在《迷魂记》拍摄的同一年,旧金山国际电影节(San Francisco International Film Festival)拉开帷幕,这是美国历史最悠久的电影节,一年一度,持续至今,未曾中断。

论大片和明星的云集程度,旧金山国际电影节虽然不敌欧洲三大影展──戛纳、威尼斯、柏林,知名度也不及美国国内的圣丹尼斯独立电影节,但它凭借宽广的视野和敏锐的艺术触觉,关注英语以外的外语影片,鼓励世界各地的新晋导演,成为一股温润、不可或缺的支流,丰富充实着美国的主流电影文化。介绍并放映那些没有或不太可能有机会在美国发行和公映的外国电影,是该电影节突出的一项使命。以近年入选的华语影片和导演为例,既有陈可辛的商业歌舞片《如果·爱》,也有资深名导侯孝贤的小众文艺片《红气球》,既有在国际影坛初露头角的贾樟柯(《三峡好人》),也有非常年轻的新生代导演应亮(《背鸭子的男孩》、《另一半》、《好猫》),从这些熟悉或陌生的名字中,可以窥见几分旧金山国际电影节广阔独特的选片视角。

电影节通常在每年四月底五月初举行,历时十五天,共放映来自五十多个国家的近两百部影片,包括剧情片、纪录片、动画片、实验短片等各种类型,也有经典老片的专题回顾。除了开幕式和闭幕式,每部电影放映的票价与普通影院无异,观众可以提前通过网络、电话或邮寄方式订购,也可以直接到现场排队买票。

每年春暖花开、阳光回温之际,是到旧金山静静欣赏电影的好季节,体验未被商业污染的电影理想,简单纯粹。如果说旧金山国际电影节是全年最隆重的一次与电影有关的盛事,那么每年三四月间举行的旧金山国际亚裔电影节(San Francisco International Asian American Film Festival),则可视作这场盛事的一个序幕。

这项电影节最初由一群亚裔独立导演倡议发起,从1982年开始至今,每年有百余部影片入选,其中年轻导演的作品特别多。虽然放映的都是亚裔导演或亚洲题材的影片,但电影节仍吸引了大批非亚裔观众。从历史地位和影响力的角度,它自然不及旧金山国际电影节,但对电影的态度一样认真单纯,不染铜臭。在今年刚刚结束的第二十七届亚裔电影节上,特别放映了《色戒》,李安亦受邀出席。观众热情极高,字幕还没播完,闪光灯已频频对向站在黑暗中的导演,闪得李安不好意思地躲到门后。谦逊儒雅的他,风趣健谈,与柏克莱大学电影研究系的教授进行了一场精彩的对话。有幸在旧金山的我,趁此过了一把追星瘾。

Powered by WordPress with theme based on Pool theme design by Borja Fernandez.

Entries and comments feeds.

Valid XHTML and CSS. ^Top^